7 de junio de 2024

Dia Mundial de los Océanos

5 de junio de 2024

La naturaleza, la otra víctima de las guerras: el caso de Siria y Ucrania

Las guerras han marcado la historia de la humanidad. En cada conflicto armado se destruyen vidas y comunidades, dejando cicatrices que se extienden durante décadas en cada persona. Pero estas no son las únicas heridas. Los conflictos bélicos no solo acaban con las vidas humanas, sino que también provocan daños en la naturaleza y destruyen ecosistemas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha subrayado en diversos informes cómo las guerras tienen efectos devastadores sobre el medio ambiente; desde la pérdida masiva de bosques –a menudo provocada por explosiones e incendios que arrasan grandes extensiones de vegetación–, hasta la contaminación del aire, del suelo y del agua, el cambio en el uso de los suelos o la destrucción de zonas de producción agrícola.

Otros efectos son menos evidentes, pero igualmente importantes. Los animales pueden verse forzados a desplazarse ante la degradación o la desaparición de sus hábitats, las especies endémicas de flora y fauna pueden encontrarse con dificultades para sobrevivir e las rutas migratorias de las aves pueden cambiar.

La pérdida masiva de bosques, a menudo provocada por explosiones e incendios que arrasan grandes extensiones de vegetación, es otro de los efectos de las guerras.

En este artículo exploraremos de forma concreta dos de esas consecuencias, a partir de estudios recientemente publicados. El primero de ellos explora los efectos de la guerra de Siria sobre los bosques del país; mientras que el segundo reporta, por primera vez, la modificación en la ruta migratoria de un ave amenazada (el águila moteada) como consecuencia del conflicto en Ucrania. Lo explican sus autores para National Geographic.

SIRIA HA PERDIDO EL 19% DE SUS BOSQUES A CAUSA DE LA GUERRA

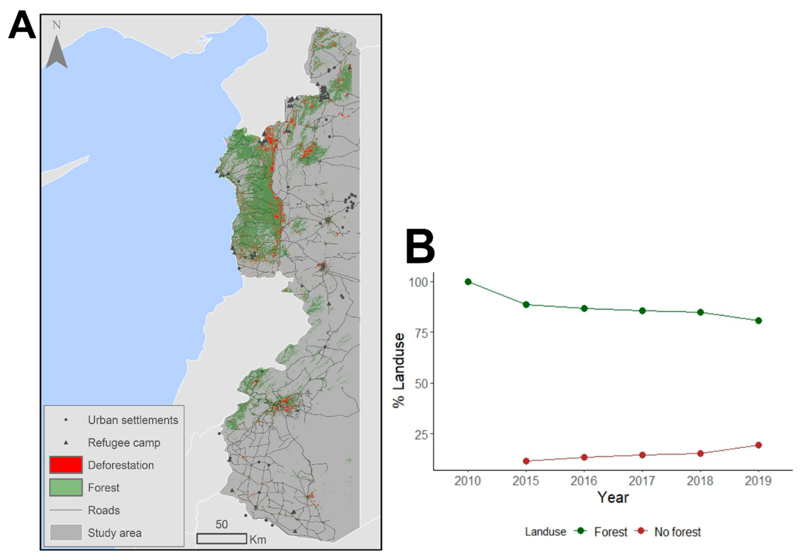

Angham Daiyoub es investigadora del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) y primera autora de un estudio sobre la pérdida de masa forestal que ha sufrido Siria como consecuencia de la guerra, entre el año 2010 y 2019. La cifra resultante del 19%, una superficie equivalente a toda el Área metropolitana de Barcelona. Esta pérdida es especialmente importante si se considera que antes de la guerra, Siria tenía ya pocos bosques; con sólo un 3% de la superficie cubierta por masa forestal.

Los investigadores se centraron durante su estudio de dos posibles causas para esta deforestación: la escalada constante de bombardeos de artillería y el efecto del gran número de personas desplazadas internamente.

"Para estudiar la incidencia del bombardeo, hicimos un mapa de la intensidad del mismo y vimos que más del 50% del cambio de bosque fue en zonas de alta intensidad de bombardeo. Creemos que la caída de bombas en las zonas de bosque causó incendios forestales", presenta Daiyoub, quien destaca la importancia de que en Siria los bosques sean mediterráneos –como en España–, que son más propensos a los incendios.

Imágenes del estudio en la que se muestran las zonas de deforestación, los bosques y la localización de las comunidades (campamentos o asentamientos urbanos).

En lo referente al gran número de personas desplazadas dentro del propio país, la investigadora especifica que se centraron en estudiar si existía una relación espacial entre los cambios del bosque y los lugares donde se situaban los campamentos; y comprobaron que, efectivamente, la había.

La investigadora explica que el estudio ha encontrado dificultades para establecer un porqué exacto, debido a la dificultad de trabajar sobre una zona de conflicto, pero que tienen sus teorías. En el norte de Siria se cree que la población tuvo que eliminar los bosques para instalar sus campamentos. Además, señaló que las personas desplazadas normalmente no tienen acceso a recursos y utilizan el bosque como fuente de energía, cortando los árboles para calentarse y cocinar.

"Es necesario que se dé a las poblaciones desplazadas alternativas, porque ahora están forzados a cortar los bosques"

Asimismo, Daiyoub destaca que estas pérdidas pueden derivar en consecuencias humanitarias y medioambientales a largo plazo. "Los bosques no son únicamente una colección de árboles", afirma la investigadora. Las masas forestales son ecosistemas complejos que proporcionan distintos servicios: filtran el aire, el agua y recogen el carbono, entre otros. Además, son fundamentales para asegurar la diversidad de especies que albergan.

La zona mediterránea se considera un 'punto caliente' de biodiversidad y son considerados –también en el caso de Siria– un hábitat crucial para flora y fauna endémica, que no existen en ningún otro lugar más que en estas regiones.

En consecuencia, la autora argumenta que estos servicios ecosistémicos son cruciales para el bienestar de la población siria, a lo que quedaría añadir todavía la importancia cultural y religiosa que tienen los bosques del territorio.

"Culturalmente los boques son muy importantes en Siria. En el norte del país, celebran el Nowruz en el bosque; y en la costa, tienen un honor religioso y algunos son sagrados. Así que sí, cuando pierdes un bosque, pierdes muchas cosas a nivel medioambiental, cultural y religioso", afirma Daiyoub.

En cuanto a qué se puede hacer al respecto, la respuesta es complicada. La investigadora argumenta que, para empezar, es necesario que se entregue a las poblaciones desplazadas alternativas suficientes para que puedan calentarse y cocinar sin necesidad de cortar árboles, porque ahora "están forzados a hacerlo".

Para el resto de gestiones, Daiyoub defiende que es necesario que se construya la paz; una paz sostenible. La situación política actual, fragmentada, dificulta mucho que se puedan realizar planes de gestión sobre los bosques; que además, deberían ser específicos para cada uno de ellos.

Por ello, concluye que una vez cuantificada y entendida la pérdida de masa forestal, en futuras medidas, se debería conservar lo que todavía queda, rehabilitar los bosques y restaurar aquellos que se han perdido. "Y por último educar; necesitamos enseñar cómo es esa gestión sostenible, también entre la población", cierra Daiyoub.

CAMBIOS EN LA RUTA MIGRATORIA DE AVES POR EL CONFLICTO EN UCRANIA

Las águilas moteadas son una especie amenazada.

Desde el año 2017, un equipo internacional de científicos se ha dedicado a monitorear el comportamiento migratorio del águila moteada (Clanga clanga), clasificada como amenazada en la Lista Roja de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Los investigadores instalaron dispositivos de localización GPS en 18 ejemplares de águila moteada y observaron que, tras el inicio del conflicto armado en Ucrania, en el año 2022, las águilas comenzaron a desviar sus rutas migratorias, pasando menos tiempo en el país o evitándolo completamente.

El porqué nos lo explica Charlie Russell, investigador de la Universidad de East Anglia y autor del estudio: "Algunos eventos de conflicto intensos como el fuego de artillería o los bombardeos son perturbaciones extremas. Hay muchos estímulos auditivos y visuales nuevos por las explosiones que pueden causar una respuesta de pánico".

"Hay muchos estímulos auditivos y visuales nuevos por las explosiones que pueden causar una respuesta de pánico"

Russell nos invita a que pensemos en los espectáculos de fuegos artificiales y en cómo afectan a animales domésticos y salvajes; "es un efecto similar, pero a una escala mucho mayor", cuenta el investigador.

Esta desviación implicó que las águilas recorrieran, en promedio, 85 kilómetros adicionales y que llegaran a sus áreas de anidación más tarde de lo habitual. En el caso de las hembras, tardaron en promedio 246 horas en completar su migración en 2022 (en años anteriores, 193 horas); y los machos 181 horas (antes, 125).

La migración de esta especie se realiza desde el sur de Europa y África oriental, donde pasan el invierno, hacia Bielorrusia; y Ucrania era un importante punto de descanso y alimentación en el camino. En este sentido, la investigación destaca que únicamente 6 de las 19 águilas marcadas se detuvieron en Ucrania en 2022, comparado con las 18 que lo hacían anualmente antes del conflicto.

"El aumento en la distancia recorrida durante la migración y la reducción del uso de los sitios de descanso resulta en que la migración requiere mucha más energía, y las águilas tienen menos oportunidades para recuperar esa energía en el camino. Esto causa lo que llamamos un costo de aptitud subletal, que podría trasladarse al período de reproducción e impactar el rendimiento reproductivo", concreta Russell.

El investigador concluye que su estudio les proporciona una ventana única a lo que está sucediendo en una zona de guerra activa, aprendiendo lentamente más sobre cómo las guerras impactan en el medio ambiente, y cierra: "otros informes sobre efectos en delfines, murciélagos y la destrucción de la presa de Kakhovka contribuyen a la evidencia de ecocidio en esta guerra, pero probablemente esté sucediendo en conflictos en todo el mundo".

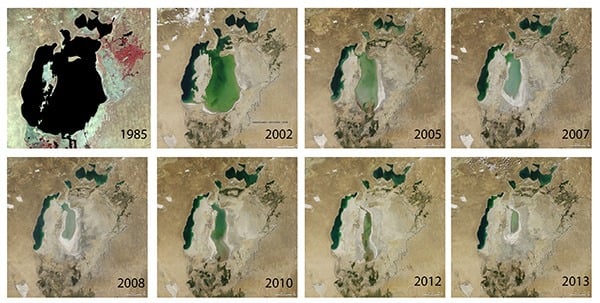

El proyecto para rescatar el mar de Aral, el cuarto lago más grande del planeta que desapareció

La historia ya la conocemos. En los años 60 del siglo XX el mar de Aral, ubicado entre Kazajistán y Uzbekistán, era la cuarta laguna más grande del mundo y la pesquería de agua dulce más importante del planeta. Pocos años después se convirtió en un desierto de sal, con la excepción de dos masas de agua separadas en la zona norte y en el oeste. Pero esta vez la razón no estuvo en el cambio climático, sino en un plan de la URSS cuidadosamente estudiado que acabó provocando uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Y que causó, además, un torrente de problemas sociales, económicos e incluso de salud entre la población local.

Lo no se conoce tanto es el plan que hay en marcha para rescatar al mar de Aral. Y es que en 1993 cinco países situados en la cuenca del lago firmaron el Estatuto del Fondo Internacional para Salvar el Mar de Aral (IFAS, por sus siglas en inglés). Eran Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Todos ellos habían sufrido, en mayor o menor medida, las consecuencias de lo ocurrido. Y llevan 30 años tratando de revertir la situación.

"Hasta mediados de la década de 1960 el nivel del agua del mar fluctuaba en torno a los 53 mBS (sistema báltico), la superficie del agua era de unos 65.000 kilómetros cuadrados y el volumen medio del agua del mar era de 1.064 kilómetros cúbicos. Alrededor de 70 kilómetros cúbicos de agua fluvial de los ríos y de las precipitaciones desembocaban anualmente en el mar. Y aproximadamente la misma cantidad se evaporaba de la superficie del agua, así que el mar permanecía bastante estable", explican fuentes kazajas del IFAS, el país que ostenta la presidencia del fondo hasta el año 2026.

Con el tiempo llegaron las curvas. El volumen de agua entrante empezó a disminuir hasta los 3-4 kilómetros cúbicos al año, aunque en la época de estiaje se llegó a alcanzar un mínimo de 0,8 kilómetros cúbicos. Entre 1970 y 1990 el nivel del mar descendió más de 20 metros, el volumen se redujo en tres cuartas partes y la superficie del espejo de agua en más de la mitad. Y en paralelo se produjo un fuerte aumento de la salinidad del agua, que pasó de 10-15 g/l a más de 30 g/l.

La presa que lo cambió todo

El antes y después fue la construcción de la presa de Kokaral por parte de las autoridades kazajas en 2005. Con 14 kilómetros de longitud y hasta 40 metros de altura, y con una compuerta hidráulica para liberar el exceso de agua en su istmo más estrecho, su levantamiento provocó que en la zona norte se formara lo que se conoce como el pequeño mar de Aral, que se llenó de agua entre 2012 y 2014. Allí actualmente el volumen de agua en la marca de diseño de 42 m BS es de 27,0 km3, y la superficie acuática es de 3300 kilómetros cuadrados.

"El pequeño mar de Aral comenzó a restaurar sus antiguos límites. Antes de su creación la mayor ciudad de su litoral, Aralsk, se encontraba a 100 kilómetros de la costa. Pero al cabo de 3 años esta distancia era de sólo 27 kilómetros. La población de Aralsk y los asentamientos vecinos comenzó a crecer. Unas 10 mil personas regresaron a Aralsk, y ahora viven allí unas 40 mil personas. A la ganadería, que era la principal actividad en forma de cría de camellos, ovejas, cabras y caballos, se añadió la pesca, que se reactivó en 2014", detallan desde el IFAS.

"La mayoría de los principales peces autóctonos han regresado, lo que ha propiciado la creación de nuevos puestos de trabajo, el aumento de los ingresos, el incremento del suministro local y regional de alimentos y la obtención de divisas gracias a la exportación al extranjero de las especies más valiosas. Ha mejorado el suministro de agua a las tierras de regadío. Y esto ha permitido restaurar grandes lagos y desarrollar la pesca. Actualmente el Gobierno de Kazajstán, junto con el Banco Mundial, está estudiando la posibilidad de aplicar la siguiente fase, que debería tener un efecto positivo adicional", añaden.

En la zona oeste del lago, la otra gran masa de agua que quedaba, no hubo tanta suerte. Allí no hay vida, porque la salinidad es muy alta (alrededor de 120-150 g/litro). Por comparar, en la zona norte ha disminuido hasta los 10-15 g/l desde la construcción de la presa. Eso fue lo que marcó la diferencia entre las dos regiones. "Se cree que el mar occidental ya no podrá recuperarse y sufrirá el destino de la parte oriental, que se ha secado y convertido en el nuevo desierto de Aralkum. Esta parte del mar sólo se hidrata en años de gran humedad debido a las precipitaciones que caen sobre su superficie", deslizan desde el fondo.

En ese desierto, que antaño fue mar, también se está trabajando. En concreto se está llevando a cabo una plantación a gran escala de vegetación tolerante a la sequía. Comenzó en 2018, y desde entonces las autoridades uzbekas han plantado más de 1,6 millones de hectáreas de bosque de saxaul, tamarix y otras plantas del desierto. En la parte kazaja se han plantado 544.500 hectáreas de bosque en los últimos tres años. En 2024 está previsto plantar otras 275 mil hectáreas, y hasta el 2030, 1,1 millones de hectáreas más. Es lo que se conoce como el "mar de Aral Verde", y se espera que contribuya enormemente a alcanzar la neutralidad global de carbono.

Visto lo visto, queda claro que la situación ha mejorado en algunas zonas, pero en otras apenas ha habido avance. Pero con todo, la gente de la zona no olvida todo lo que han tenido que pasar: "La escasez de recursos hídricos, la reducción de la calidad del agua potable, la degradación de la tierra, los cambios climáticos, el crecimiento de las enfermedades entre la población, y sobre todo entre los niños... Los problemas socioeconómicos y demográficos más importantes de la región están relacionados con el problema del mar de Aral. Y los problemas de salud de los habitantes de la zona del mar de Aral son mucho más numerosos que en otras regiones".

El futuro del lago

Desde el IFAS no quieren hablar del dinero invertido, y se limitan a decir que "no podemos citar una cantidad concreta, pero se trata de obras de gran escala". Pero sí admiten, no obstante, cierto estancamiento en el proyecto en los últimos años: "El nivel del pequeño mar de Aral no se ha repuesto totalmente, pero estas circunstancias se deben principalmente a factores naturales, porque hay un ciclo de años de aguas bajas en la región. Lo confirma el hecho de que observamos los mismos problemas de llenado en el embalse de Toktogul (Kirguizistán), que lleva varios años funcionando con volúmenes mínimos".

Ahí está, según explican, el principal problema. Y es que el factor que limita la mejora del estado del lago es la cantidad limitada de recursos hídricos, porque todos los países de Asia central necesitan agua para todos los sectores de la economía, sobre todo para la agricultura de regadío. Si ese problema se solucionara, encontrar recursos financieros para restaurar el mar de Aral es una tarea "solucionable", y no existen limitaciones técnicas para hacerlo.

Con todo, la gran pregunta es qué le depara el futuro a este lago. Desde el IFAS lo tienen claro: "No es posible restaurar el mar de Aral al tamaño de 1960, ya que no existe el volumen de agua necesario para ello. La población de Asia Central crece, las economías de los países se desarrollan y, por tanto, la demanda de agua aumenta. En este sentido, no hay razones objetivas para que el mar vuelva a su estado anterior, y seguirá disminuyendo su volumen, salvo en el caso del mar de Aral septentrional. Pero todos los Estados fundadores del IFAS han acordado mantener una superficie acuática reducida pero estable del mar".

En ese sentido, apuntan que lo más probable es que la restauración de la parte occidental sea prácticamente "imposible". Así que allí se está haciendo hincapié en la plantación de saxaul y plantas tolerantes a la sal, así como en la creación de pastizales. La gran incógnita es la zona norte, donde en la actualidad se están elaborando estudios de viabilidad que, por lo que parece, indican que la mejor opción sería la de dos niveles, que propondría construir una presa en la parte estrecha de la bahía de Saryshaganak para elevar el nivel del mar hasta los 50 metros BS (Sistema de Altura del Báltico). Con esto, el agua llegaría hasta Aralsk, mientras que el resto del mar quedaría a una altura de 42 metros BS.

Llevamos décadas reciclando la basura que producimos. Los expertos dicen que no ha servido para nada

La contaminación es uno de los principales desafíos de nuestra era. La civilización tardó siglos en darse cuenta de que éramos los humanos quienes estábamos generando una huella ambiental negativa con nuestros desechos, que ahora han llegado a niveles inmanejables. Los microplásticos son un buen ejemplo: han acabado en regiones remotas de la Tierra y se acumulan incluso en nuestros cuerpos y los de los animales.

Una de las estrategias conjuntas que se decidió aplicar pare frenar esa huella el reciclaje. Pero ahora los expertos dicen que todas esas décadas de entusiasmo por el reciclaje han fracasado estrepitosamente.

El estudio. Una investigación de la Universidad de Virginia analizó y estudió lo que los ciudadanos entienden sobre la eficacia de las diferentes estrategias de gestión de residuos y cuál de ellas usan y prefieren. Los resultados sugieren los esfuerzos para educar al público en este aspectohan hecho del reciclaje una opción que los consumidores consideran importante, pero en detrimento de opciones más sostenibles.

Por ejemplo, las personas pasan por alto la reducción de desechos y la reutilización en favor del reciclaje, cuando no debería de ser así.

Desconocimiento total. Además, aunque la mayoría de los participantes en el estudio optaron por el reciclaje, no lo ejecutaron bien. El origen se encuentra en el propio sistema actual, que obliga a los consumidores a separar los materiales reciclables y mantener los contaminantes fuera de la basura. En este caso, se pidió a los participantes que clasificaran los desechos en contenedores virtuales de reciclaje, orgánico y basura. Muchos de ellos colocaron contaminantes comunes, incluidas bolsas de plástico (58%), vasos de café desechables (46%) y bombillas (26%), de forma incorrecta. Y creyendo que lo estaban haciendo bien

"Reducir, Reutilizar, Reciclar": no lo hemos entendido. La clave reside en la urgencia de priorizar la reducción de fuentes que previenen la creación de desechos, en lugar de tratar de gestionar y mitigar su impacto más adelante. El mismo estudio preguntó a los participantes la forma más eficaz de reducir los desechos de los vertederos o resolver los problemas ambientales asociados, y la mayoría citaron el reciclaje y otras estrategias post-producción.

Es decir, la jerarquía que algunas organizaciones como las Naciones Unidas adoptaron, el lema "Reducir, Reutilizar, Reciclar", no ha parecido servir de nada. Aún así: más de tres de cada cuatro participantes (78%) ordenaron las estrategias incorrectamente. Solo cuando les dieron a elegir dos opciones (prevención de desechos y reciclaje), el 80% entendió que prevenir los desechos era mucho mejor que reciclar.

El reciclaje del plástico no sirve. Y todo eso nos lleva al inmenso problema del plástico que, al final, tiene los mismos orígenes en ese desconocimiento de prioridades. Aunque algunos materiales pueden reciclarse de manera efectiva y fabricarse de manera segura a partir de contenido reciclado, los plásticos no pueden hacerlo. La alta tasa de reciclaje de papel de los EEUU del 68%, y las tasas de reciclaje de plástico del 9% lo demuestran. El problema del reciclaje de plástico no radica en el proceso, sino en el material en sí.

Volvemos al principio. El reciclaje puede conducirnos hasta cierto punto hacia un futuro sostenible, pero la solución está en fabricar directamente menos. Eso nos devuelve otra vez al mantra de "reducir, reutilizar, reciclar", y por qué reducir es mejor que reutilizar, que a su vez es más favorable que reciclar.

En la práctica, sin embargo, la atención y el marketing se han centrado en el reciclaje, debido a la falsa creencia de que una mejora masiva en las tasas de reciclaje será crucial para la transición circular, cuando estamos viendo que no, al menos en el caso del plástico. Si a eso le sumamos que un gran porcentaje de la gente ni siquiera recicla bien, tenemos un problema gordo. Muy gordo.

Imagen | Pexels (Julia M Cameron)

4 de junio de 2024

Dia Mundial del Medio Ambiente

Día Mundial del Medio Ambiente, en el que se nos insta a tomar consciencia sobre la urgencia de cuidar nuestro hogar común. Es un llamado global a la acción, a reafirmar nuestro compromiso con la protección y regeneración de la Tierra