La Antártida, el continente más remoto, hostil y aparentemente prístino del planeta, no está libre de contaminación marina. Allí donde llega la actividad humana, inevitablemente los desechos plásticos le siguen.

¿Qué pensarían los primeros exploradores de este paraíso helado hoy en día si descubrieran un continente transformado por actividades pesqueras, estaciones de investigación, presencia militar, turismo y todos los impactos ambientales asociados? Entre ellos, destaca la contaminación por plásticos, al convertirse estos en un nuevo nicho ecológico, especialmente en el océano.

Cuando los plásticos llegan al agua, sus superficies son rápidamente colonizadas por comunidades microbianas que forman una biopelícula. Esta comunidad se conoce como plastisfera, y puede representar una amenaza para los ecosistemas marinos, especialmente en las frías y poco estudiadas aguas del océano Austral.

La plastisfera: una amenaza emergente

A medida que los residuos plásticos se desplazan por los océanos, la plastisfera se desarrolla siguiendo una sucesión ecológica típica, hasta convertirse en una comunidad microbiana compleja y especializada. Los plásticos no solo proporcionan refugio a estos microorganismos, sino que también actúan como vectores. Permiten así la dispersión de patógenos potencialmente dañinos, como Vibrio spp., Escherichia coli y bacterias portadoras de genes de resistencia a antibióticos hacia entornos remotos y aparentemente intactos.

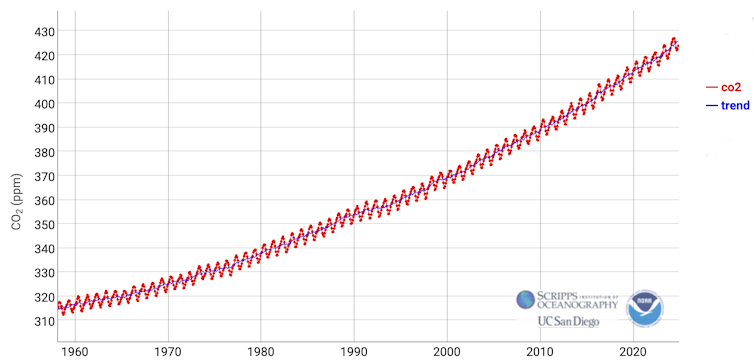

Más allá de ser un hogar para los microbios, la plastisfera puede alterar el equilibrio natural de la vida marina a nivel microscópico. Estos cambios no se limitan al agua, sino que pueden expandirse, afectando potencialmente la forma en que el océano absorbe carbono y produce gases de efecto invernadero. Esto tiene consecuencias para el aire que respiramos en todo el mundo.

Sin embargo, no todo son malas noticias. Bacterias con potencial biotecnológico para degradar plásticos o hidrocarburos, como Alcanivorax sp., Aestuariicella sp., Marinobacter sp. y Alteromonas sp., son frecuentemente identificadas en los plásticos.

Un entorno hostil para la investigación

Sabemos muy poco sobre la plastisfera, particularmente en el océano Austral, donde desentrañar sus dinámicas es clave para comprender sus impactos en uno de los entornos marinos más remotos y vulnerables del planeta. Por ello, nuestro reciente estudio se centró en investigar la abundancia y diversidad de comunidades microbianas en la plastisfera antártica, especialmente durante las primeras etapas de formación de este ecosistema microscópico.

Trabajar en la Antártida no es tarea fácil. Llegar al continente ya supone un desafío, y una vez allí, los científicos afrontan condiciones extremas: temperaturas bajo cero, vientos intensos, icebergs y la presión constante de disponer de un tiempo limitado para realizar su trabajo.

Por ello, diseñamos un experimento en condiciones semicontroladas en acuarios con agua de mar obtenida cerca de la base española en la isla Livingston, en las islas Shetland del Sur. Añadimos pélets de los tres tipos de plástico más comunes en el océano: polietileno, polipropileno y poliestireno, los cuales se mantuvieron en condiciones ambientales (alrededor de 0 °C y entre 13 y 18 horas de luz solar) durante 5 semanas, simulando posibles escenarios reales.

Comparamos la colonización de los plásticos con la del vidrio, una superficie inerte, y recolectamos muestras periódicas para analizar las bacterias colonizadoras.

Dinámicas de la plastisfera en la Antártida

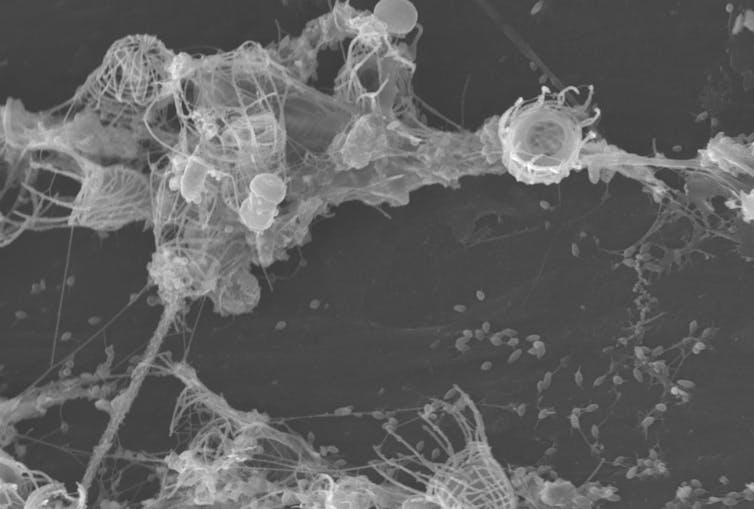

Estudiar bacterias implica hacer visible lo invisible, por lo que combinamos diversas técnicas para comprender mejor la plastisfera. Utilizamos microscopía electrónica de barrido para obtener imágenes de las biopelículas, citometría de flujo y cultivos bacterianos para cuantificar células y colonias y secuenciamos el gen ARNr 16S para identificar la sucesión bacteriana.

Este meticuloso enfoque reveló que el tiempo es el principal impulsor del cambio. En menos de dos días, bacterias no mayoritarias en el agua como Colwellia ya se habían adherido a la superficie plástica, mostrando una progresión desde colonizadores iniciales hasta biopelículas maduras y diversas, incluyendo otros géneros como Sulfitobacter, Glaciecola y Lewinella.

Aunque estas especies también están presentes en el agua, muestran una clara preferencia por la vida en comunidad en la plastisfera. Además, no detectamos diferencias significativas entre las comunidades bacterianas de plásticos y vidrio, lo que sugiere que cualquier superficie estable puede albergar estas comunidades.

En la Antártida, sin embargo, el proceso de colonización parece ser más lento debido a las bajas temperaturas, que ralentizan el desarrollo bacteriano.

¿Bacterias que “comen” plástico?

Un hallazgo clave fue la presencia de Oleispira sp. en el polipropileno. Esta bacteria, capaz de degradar hidrocarburos, pertenece a un grupo de microorganismos que descomponen petróleo y otros contaminantes.

Su papel en la plastisfera antártica plantea preguntas importantes, como si estas bacterias podrían mitigar los impactos de la contaminación plástica. Si es así, podrían ser clave para el futuro de la Antártida y nuestros océanos.

Sin embargo, aún queda mucho por descubrir, especialmente sobre su potencial para la biorremediación en entornos extremos. Comprender estos procesos podría abrir la puerta a estrategias innovadoras para abordar el creciente desafío de los residuos plásticos en los ecosistemas marinos.