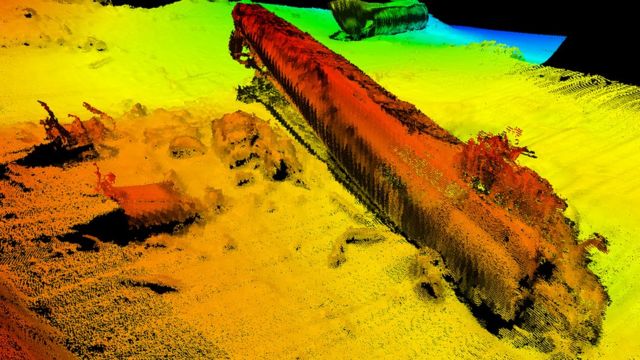

Junto a la costa suroccidental de Noruega, a unos 200 metros de profundidad, yace un submarino alemán hundido el 9 de febrero de 1945: el U-864. No es solamente un viejo casco oxidado, una dramática reliquia de la Segunda Guerra Mundial, sino un ataúd con 73 hombres ya inofensivos y… 70 toneladas de peligroso, incluso mortal, mercurio.

Los contenedores del metal, sepultados bajo toneladas de roca, cemento y arena, presentan filtraciones. Los análisis de las aguas muestran elevados niveles de una contaminación química que hasta ahora sólo ha afectado a los peces que viven entre los restos del pecio. Pero, si bien la pesca en la zona está prohibida, el riesgo de transmisión a otros peces y a los seres humanos es indudable.

Se han estudiado diversas formas de atajar la amenaza. Una de ellas, sacar el barco a la superficie. Pero tratar de reflotar sus 2.400 toneladas se antoja demasiado arriesgado. Lo más probable es que la nave, tras los estudios que se están llevando a cabo, reciba nuevas y espesas capas de cemento que la sellen definitivamente. Pero entretanto…

El U-864, un lujo ya inútil en el curso tomado por la guerra, un submarino de última generación de los concebidos para las largas distancias hacia el Pacífico, nunca llegó a su destino: Japón. Hasta allí llevaba, aparte del mercurio, un valioso metal estratégico, algunos pertrechos bélicos tecnológicamente avanzados que los nazis traspasaban a sus aliados japoneses. En un combate famoso por sus características, tuvo el dudoso honor de convertirse en el primer submarino hundido por otro submarino: el HMS Venturer británico.

Los mares nórdicos constituyen un riesgo planetario. En sus profundidades reposan, amenazantes, numerosos fantasmas nucleares. Durante la Guerra Fría y los años inmediatamente posteriores, el Mar de Barents fue el Mar de los Submarinos. Por él salían al Atlántico, desde la colosal base de Murmansk, los sumergibles soviéticos de la poderosa Flota del Norte. Y en sus gélidas y oscuras aguas los esperaban sus colegas estadounidenses. Unos y otros se espiaban, se perseguían, se eludían, se estudiaban, jugaban una partida excitante que a ambos convenía. Adquiriendo una enorme experiencia mutua, ensayaban en un escenario real una posible confrontación futura. Ese juego supuso una de las características permanentes y militarmente apasionantes de la Guerra Fría y sus entresijos políticos y científicos.

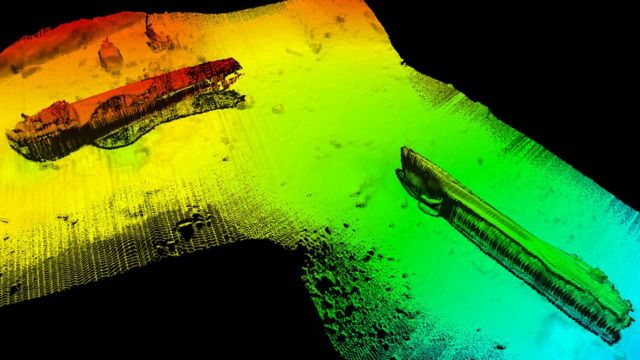

En el fondo del Mar de Barents (y en sus cercanías) reposan para siempre varios gigantescos sarcófagos de acero con docenas de cadáveres en su interior y unos reactores nucleares con un temible contenido sin, prácticamente, fecha de caducidad.

Entre ellos se encontraría el famoso Kursk (K-141) si no hubiese sido reflotado. Pero allí, alarmantemente cerca del viejo U-864, sigue el K-159, un sumergible perteneciente a la clase Proyecto 627, denominada November por la OTAN, la primera nuclear operativa de la flota roja. Los November eran submarinos de ataque. Es decir, cazadores de otros submarinos y de unidades de superficie. Desplazaban 5.000 toneladas, medían 110 metros de eslora, navegaban en inmersión a 30 nudos por hora (55 km.) y disponían de una dotación de 110 hombres (24 de ellos oficiales).

Para los requisitos actuales eran demasiado ruidosos a causa de la forma de su casco y al modelo de reactor. Pero poseían, aparte de una gran velocidad, una enorme potencia de fuego con sus 10 tubos lanzatorpedos, ocho a proa y dos a popa. Habitualmente patrullaban con 20 proyectiles a bordo, seis de ellos con cabeza nuclear.

El ejemplar que inició la serie, el Leninskiy Komsomol (K-3), se hizo bastante célebre, especialmente en la URSS, por razones tecnológicas y propagandísticas, al convertirse en el primer submarino soviético en alcanzar el Polo Norte. No obstante, como no pocos de sus gemelos, sufrió dos graves accidentes en el reactor.

Defectos nocivos

Y es que los November, dados de baja en 1992, siempre tuvieron problemas de diversa índole e importancia. Se mostraron especialmente nocivos para sus tripulantes a causa de defectos inherentes al proyecto y deficientes sistemas de protección, por no hablar de un entrenamiento personal casi siempre insuficiente por apresurado.

El Kremlin tenía mucha prisa por botar y poner en servicio nuevos submarinos para apabullar cuantitativamente a su enemigo ideológico. Y, como era de esperar, algunos se perdieron trágicamente. Sus dotaciones llegaron a llamarlos, en un ejercicio de humor negro, fabricantes de viudas. El K-8 mató a 52 hombres. El K-27, a nueve. Respecto al K-11, accidentado en puerto a causa de un error en la recarga de combustible, no llegó a hacerse pública la información acerca de cuántos tripulantes se vieron afectados mortalmente por la radiación.

En la noche del 29 al 30 de agosto de 2003, tres años antes de que el arma submarina de la Armada soviética cumpliera 100 orgullosos años, el K-159 era remolcado sobre pontones a puerto para su desguace. Las desfavorables condiciones meteorológicas rompieron las amarras y el buque se fue a pique, a 238 metros de profundidad, arrastrando con él a nueve marinos. Sólo hubo un superviviente. No cundió un temor excesivo: al parecer, los reactores habían sido apagados en 1989. Pero nunca nadie puede estar seguro de qué hay allá abajo y en qué condiciones.

Amenaza de envenenamientoAntonio Ruiz de Elvira

Guerras civiles en Oriente Próximo, problemas de armas en el Cáucaso y demás lindezas de ese estilo son la tónica de la sección internacional un día cualquiera de enero de este año. El ser humano es un animal racional que deja de lado la racionalidad con una muy alta frecuencia. Una de estas estupideces fue, y es, el mantenimiento de flotas de submarinos nucleares tras la locura de los submarinos de diesel de las guerras anteriores.

El ser humano, y en este caso, los rusos, llenaron de materiales radiactivos contenedores de acero que lanzaban a un mar de agua salada y altamente corrosiva sin el menor atisbo de beneficio para nadie. Uno de estos submarinos se hundió en 2003 cerca del Polo Norte, con todos los residuos nucleares en su interior. El submarino estaba roto, y el agua ha llegado a los contenedores de estos residuos.

Es cuestión de tiempo que los contenedores se abran en canal y la radiactividad de larga vida se disperse por el mar. La misma locura ocurrió en la II Guerra Mundial. Un submarino cargado con mercurio para detonadores de bombas, enviado por Alemania para su aliado el Japón, fue hundido en las aguas noruegas. El hierro está ya oxidado y es cuestión de tiempo que el mercurio, uno de los metales más venenosos, se disperse por el mar.

El problema de la estupidez humana es el siguiente: el ser humano cree en el dogma y la seguridad total, pero la realidad de la naturaleza es que esa seguridad no existe. Los materiales fabricados con el máximo cuidado, con las mejores técnicas, tienen siempre fallos estructurales.

No existe el acero inoxidable perfecto, ni los contenedores perfectos. Las moléculas de agua, y las moléculas que lleva disueltas el agua del mar, interaccionan constantemente con los átomos de hierro, de plomo o de cualquier otro material de las paredes de los contenedores. Un fallo de un único átomo (y en cualquier material hay un billón de billones de átomos) en la cristalización de la pared de un contenedor, un fallo de soldadura, permite a las moléculas disueltas empezar el proceso de corrosión que se va acelerando con el tiempo. Más o menos pronto las paredes de los contenedores se destruyen y los contenidos, mercurio, uranio, polonio y demás lindezas, salen a circular por el mar.

La única solución es encerrar esos submarinos hundidos en grandes contenedores, hoy herméticos, sacarlos a la superficie, y tratar el mercurio para hacerlo inocuo en alguna combinación química y almacenar los desechos radiactivos hasta que la Humanidad diseñe algún método para hacerlos inocuos. Esto, o vivir siempre con la amenaza de envenenamiento. Ésta es la realidad.